zusammengestellt von Gudrun Hanuschke-Ende

Abbildung 1 Chronik des Ulrich von Richental: Der Sturz des Papstes Johannes XXIII. auf der Fahrt über die Alpen zum Konstanzer Konzil im Jahr 1414. Sorg, Anton [Drucker]: Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden, Blatt: XXa; [Quelle: https://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/richental1483/0041 ]

Einführung

Wer sich auf die Suche nach Altwegen begibt, interessiert sich beinahe zwangsläufig dafür, ob und wie Menschen „früher“ überhaupt unterwegs waren.

Begriff „Reisen“

In diesem Beitrag geht es um einen Teilaspekt und zwar um das Reisen im Mittelalter in Mitteleuropa. Da hier ein sehr langer Zeitraum betrachtet wird, haben nicht alle dargestellten Aspekte gleichzeitig Gültigkeit. Überwiegend geht es um Reisen auf dem Land, aber auch auf Flüssen (nicht jedoch um Reisen im Hochgebirge und auf dem Meer). Wobei Reisen als ein unterwegs Sein verstanden wird, bei dem sich die Reisenden von einem Startpunkt aus zu einem Ziel hin bewegen, ohne am selben Tag wieder zum Heimatort zurückzukehren. Bauern, die ihr Korn zur Mühle brachten, oder Hebammen, die zu einer Geburt gerufen wurden, zählen also beispielsweise nicht zu den Reisenden. Überwiegende Grundlage bilden das Buch „Reisen im Mittelalter“ von Norbert Ohler, das bereits 1991 erstmals veröffentlicht wurde, und ein Artikel desselben Autors mit dem Titel: „Reisen (Mittelalter)“, publiziert 2009 im Historischen Lexikon Bayerns.

Begriff „Mittelalter“

Eingangs soll der Begriff „das Mittelalter“ noch etwas präzisiert werden. Unter Mittelalter versteht man die Zeit zwischen der Antike und der Neuzeit, d.h. die Zeit vom Ende des Römischen Reichs im 5. Jahrhundert bis ungefähr zum Ende des 15. Jahrhunderts. Diese ca. 1000 Jahre werden wiederum in drei Abschnitte unterteilt. Das Frühmittelalter, vom 6. bis zum 9. Jahrhundert dauernd, wurde vor allem geprägt von der weitgehenden Christianisierung des Abendlandes. Mit dem Frankenreich entstand nördlich der Alpen ein neuer Machtschwerpunkt. Das Hochmittelalter erstreckte sich vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. Bedeutende Geschlechter waren die Ottonen, Salier und Staufer. Das Papsttum gewann zunehmend an Macht. Für das Spätmittelalter waren der Aufstieg der Städte und des Bürgertums sowie die Blüte des Handels kennzeichnend. Neue Handelswege wurden in dieser Zeit erschlossen. Kaufleute und Handwerker beförderten den Aufschwung der Städte. Die Schwächung von Papst und Kaiser erfolgte zugunsten mächtiger Landesherren.

Gesellschaft

Die Klöster bildeten im Mittelalter die Zentren des christlichen Glaubens. Sie beteiligten sich maßgeblich an der Errichtung großer Gotteshäuser und spielten in der Geschichte der Kreuzzüge eine bedeutende Rolle. Das Mittelalter war auch die Zeit der Ritter. Ihre Blütezeit lag im 12./13. Jahrhundert. Danach verarmten sie und wurden meist zu Raubrittern.

Wer warum unterwegs war

Weite Reisen üblich

Häufig besteht die Vorstellung, daß die Menschen im Mittelalter ihre direkte Umgebung normalerweise nicht verlassen haben. Doch das stimmt so nicht. Auch damals waren bereits viele Menschen unterwegs. Es sind Männer und auch Frauen gereist, Junge und Alte sowie Angehörige verschiedenster Gesellschaftsschichten und teilweise sogar über weite Entfernungen.

Adel

Könige und Kaiser sind mit der Familie und dem Hofstaat gereist. Sie hatten noch keine feste Residenz, denn nur über den direkten persönlichen Kontakt konnten sie Kontrolle ausüben und ihre Macht gegenüber lokalen Herrschern behaupten. Man spricht hier vom sog. Reisekönigtum bzw. der Reiseherrschaft.

Kirche und Gläubige

Nicht nur weltliche, auch kirchliche Herrscher reisten. Denn auch sie übten ihre politischen und rechtlichen Ämter in dieser Form aus. Kardinäle, Bischöfe und andere Vertreter der Kirche mußten zudem reisen, um beispielsweise Synoden und Konzile zu besuchen oder auch um dem Papst in Rom Bericht zu erstatten. Im Frühmittelalter waren Missionare ausgesandt worden, um die Bevölkerung zum Christentum zu bekehren, später unternahmen die Menschen in großer Zahl Pilgerreisen und Wallfahrten, teils nur in die nähere Umgebung, aber auch ins Heilige Land und zu anderen fernen Zielen. Die Bedeutung der Wallfahrten für das Reisen der Menschen im Mittelalter kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn es waren häufig große Menschenmengen unterwegs.

Kaufleute

Kaufleute reisten, um Waren aus nah und fern zu beschaffen und ihren Kunden anzubieten. Zu großen kirchlichen Festen (z.B. zum Patroziniums- oder Kirchweihfest) kamen Händler und Hausierer von überall her, da sie auf den begleitenden Märkten stets interessierte Käufer erwarten konnten. Fernhändler waren den weltlichen und kirchlichen Herrschern nicht nur als Lieferanten begehrter Luxusgüter willkommen, sondern wurden ebenso geschätzt, weil sie wichtige Auskünfte über Feinde und Verbündete liefern konnten.

Boten

Abbildung 2 Briefbote. In: Brant, Sebastian: Nauis stultifera a domino sebastiano Brant (Narrenschiff)

[Quelle: Bayerische Staatsbibliothek, BSB-ID 991079645769707356, Public Domain Mark 1.0 Universal]

Zahlreiche Boten wurden von verschiedenen Auftraggebern ausgesandt, denn Fürsten, Städte[1] und die Kirche waren stets auf aktuelle und genaue Informationen angewiesen. Auch große Handels- und Bankgesellschaften waren an einem funktionierenden Botenwesen interessiert. Der Vatikan schickte Botschafter aus, um Entscheidungen des Papstes zu überbringen oder selbst Erkundigungen einzuziehen. Vor allem aus finanziellen Gründen war für Studenten die Verbindung zu ihren Herkunftsfamilien notwendig und so gab es eigene Kurierdienste für sie und die Lehrer.

Ritter

Ritter mußten ihren Herren auf Feldzügen dienen und nahmen an den Kreuzzügen teil. Hier sei am Rande erwähnt, daß das Wort „Reise“ ursprünglich Aufbruch, Zug, insbesondere Kriegszug bedeutete[2].

Arbeiter

Wander- bzw. Saisonarbeiter waren auf der Suche nach einem Broterwerb in der Landwirtschaft oder auf Baustellen. Störhandwerker zogen umher und arbeiteten für geringen Lohn sowie Kost und Logis.

Fahrendes Volk

Eine große Gruppe der Menschen, die von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort unterwegs waren, bildete das fahrende Volk. Hierzu zählten Gaukler, Spielleute, Akrobaten, Tierbändiger, Quacksalber und viele andere mehr. Sie reisten, um so ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, galten aber als unredlich, ehr- und rechtlos.

Flüchtlinge, Bettler, Gefangene, Räuber

Daneben waren Verfolgte und vor Hunger, Seuchen u.a. Bedrohungen Flüchtende auf Straßen und Wegen unterwegs.

Nicht vergessen darf man auch die vielen armen Leute, die nicht seßhaft waren und von der Bettelei lebten.

Kriegsgefangene und Sklaven reisten zwangsweise.

Wegelagerer, Räuber und Betrüger reisten und wurden damit zur Gefahr für andere Reisende[3].

Künstler und Bildung

Ungefähr ab der Jahrtausendwende waren zunehmend auch Künstler, Forschungsreisende und Studenten unterwegs.

Wann gereist wurde

Witterung bedeutsam

Auch wenn das Klima in Mitteleuropa gemäßigt und somit für das Reisen grundsätzlich eher günstig ist, so waren alle Reisenden doch stets der Natur ausgesetzt, und die Jahreszeiten spielten für die mögliche Reisezeit eine wichtige Rolle.

nicht im Frühjahr

Direkt nach dem Winter, im zeitigen Frühjahr, waren viele Wege oft noch schwer passierbar, weil der Untergrund auftaute und Mensch, Reittier oder Wagen im Morast einsanken. Doch die Reisebedingungen verbesserten sich nun ständig, da der Boden mit den steigenden Temperaturen abtrocknete bzw. es durch die Schneeschmelze wieder genügend Wasser für die Flußschiffahrt gab.

Sommer

Der Sommer galt als die bevorzugte Reisezeit. Da es länger hell ist, konnten die Reisenden täglich länger unterwegs sein. Außerdem wurden dann auf den örtlichen Märkten meist günstige Nahrungsmittel angeboten. Zudem war eine Übernachtung unter freiem Himmel möglich, wenn sich sonst nichts fand oder zu wenig Geld im Beutel war.

Herbst

Auch der beginnende Herbst war noch geeignet. Die Tage waren relativ lang, die Wege trocken und oft war es warm genug, um draußen zu übernachten. Wegen der Erntezeit waren die Lebensmittelpreise eher niedrig. Auch standen nun Nüsse und Früchte am Wegesrand als kostenlose Verpflegung zur Verfügung.

Spätestens ab November drohten Kälte und Regen, oft sogar Frost. Die Wege wurden wieder matschig. Im Spätherbst endete die Reisezeit auch deshalb, weil das oft notwendige Durchwaten von Flüssen bei Furten nun lebensgefährliche Erkrankungen bei Mensch und Reit- bzw. Lasttier verursachen konnte.

nicht im Winter

Der Winter zählte nicht zu den üblichen Reisezeiten. Allerdings konnten dann auf einem gefrorenen Boden mit geeigneten Fahrzeugen schwerere Lasten, wie z.B. Bauhölzer, gut transportiert werden.

Welche Verkehrswege genutzt wurden

Römerstraßen

Genauso wichtig wie die Jahreszeiten und das Wetter waren auch die zur Verfügung stehenden Straßen und Wege.

In der Blütezeit des Römischen Reiches führten um die 5.000 Kilometer Straßen von Rom aus in die verschiedensten Richtungen. Diese waren aber vor allem für die schnelle Fortbewegung der römischen Legionen, weniger für Zugtiere und Wagen geeignet. Nach dem Niedergang des Römischen Reiches wurden sie zwar oft weiterhin genutzt, meist aber nicht mehr instand gesetzt oder gar ausgebaut. In Grenzregionen ließ man sie sogar absichtlich verfallen, da sie Feinden als Einfallschneisen dienen konnten. Als Grenzlinien blieb ihr Verlauf allerdings häufig erhalten.

Neue Pfade

Sowohl für die weltliche und die geistliche Macht als auch für die Händler waren zwar Verkehrsverbindungen sehr wichtig, um ihre Herrschaft aufrecht zu erhalten bzw. Waren zu verbreiten, aber meist genügten ihnen schmale Wege.

Trassenführung

Neue Straßen, die sich nicht mehr an den antiken Vorläufern orientierten, richteten sich nun eher nach der Topographie. Sie verliefen selten in Tälern und entlang von Flußläufen, sondern eher oberhalb der Talsohle oder am Fuß von Gebirgen entlang. Auch stehende Gewässer und sumpfige Gebiete wurden gemieden. Geeignete Querungen von Bächen und Flüssen wurden bei der Wegeführung berücksichtigt, da diese im Allgemeinen durchwatet werden mußten, allenfalls lag ein Holzbalken für Fußgänger über einem Bach. Neben den Furten gab es bei größeren Flüssen auch Fähren, die die Reisenden ans andere Ufer brachten. Brücken waren zunächst selten, da deren Bau und Unterhalt teuer waren. Je mehr Produkte, auch des täglichen Bedarfs, im Laufe der Zeit gehandelt wurden und je größer und schwerer diese Güter wurden, um so häufiger kam es zur Anlage und zum Ausbau von Straßen und vom 11. bis zum 13. Jahrhundert zum Bau zahlreicher Brücken. Allmählich entwickelten sich so ein weitverzweigtes Fernstraßensystem und dazu ein Netz lokaler und regionaler Fußwegeverbindungen, die nicht mit den überörtlichen Straßen verbunden sein mußten. Ländliche Siedlungen wurden von den Fernstraßen sogar oft bewußt gemieden, da es wegen Flurschäden oft zu Auseinandersetzungen mit der bäuerlichen Bevölkerung kam. Die Breite der Straßen und Wege differierte je nach Lage und Nutzung. Für Fußgänger genügten Trampelpfade, Straßen, auf denen sich Wagen begegnen können sollten, waren vier bis fünf Meter breit. Oft bewirkten neu errichtete Brücken, neu erhobene Zölle oder Gebühren, Wegegebote u.a. schnelle Veränderungen bei der Streckenführung, denn problematische Gebiete versuchte man möglichst zu meiden.

Eine erste Straßenverkehrsordnung

Sachsenspiegel

Im Sachsenspiegel, der Mitte des 13. Jahrhunderts aufgezeichnet wurde, findet sich bereits eine Straßenverkehrsordnung. Hier wurde beispielsweise festgelegt, wer wem ausweichen bzw. den Vorrang einräumen mußte. Auch wurde festgehalten, daß die Interessen der Bauern vor den Interessen der Reisenden standen und welche Entschädigungen für welchen erlittenen Schaden angesetzt wurden. In diesem Text wurde zwischen Königsstraßen, häufig auch öffentliche oder Heerstraßen genannt, und Wegen unterschieden. Trotzdem wurden die gleichen Strecken oft mit beiden Bezeichnungen benannt. Der eigentliche Unterschied bestand nicht in der Ausstattung, sondern im Schutz, den Reisende auf diesen Königs- oder Reichsstraßen genießen sollten.

Welche Transportmittel zur Verfügung standen

zu Fuß

Wie bereits an der eingangs erfolgten, umfangreichen Aufzählung der unterschiedlichen Reisenden im Mittelalter gut erkennbar ist, war die große Mehrheit von ihnen zu Fuß unterwegs. Das blieb bis ins 19. Jahrhundert genauso. Viele Menschen gingen sogar barfuß. Ihre wenigen Habseligkeiten verwahrten sie in Beuteln oder Taschen, die sie am Gürtel oder an einem Schulterriemen trugen.

Pferd

Nur die weltlichen oder kirchlichen Herrschaften ritten auf einem Pferd.

Wagen

Auf einem Wagen unterwegs zu sein war eher unbequem. Darauf reisten Frauen und Männer, die nicht anders konnten, wie Alte und Kranke oder auch Gefangene.

Abbildung 3 „Wie Bapst Johannes in dem Schnee lag“. Der Sturz des Papstes Johannes XXIII. auf der Fahrt über die Alpen zum Konstanzer Konzil im Jahr 1414

[Ulrich von Richental, Sorg, Anton [Drucker]: Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden, Blatt: XXa; Universität Freiburg, Ink. 4.M 1276]

Ochsen

Zur Verwendung kamen in dieser Zeit folgende Reit-, Zug- und Lasttiere:

Ochsen stellten im Mittelalter die häufigsten Zugtiere für Wagen und in der Landwirtschaft. Ein einzelner Ochse konnte so viel Gewicht ziehen wie zwei Pferde tragen konnten. Meist wurden sie paarweise angeschirrt (neben- oder hintereinander). Da sie aber langsamer gehen als Pferde und weniger ausdauernd sind, dauerte ein Transport mit ihnen länger. Allerdings konnte ein beladener Wagen abends fertig gepackt abgestellt werden, während dagegen ein Lasttier jeden Abend seiner Lasten entledigt und am nächsten Morgen wieder neu aufgepackt werden mußte.

Esel

Wegen seiner guten Trittsicherheit und großen Genügsamkeit wurde der Esel als Pack- und Reittier auch in Mitteleuropa sehr geschätzt, weniger hingegen als Zugtier.

Maultier, Maulesel

Maultier (Eselhengst und Pferdestute) und Maulesel (Pferdehengst und Eselsstute) sind robuste Lasttiere, die oft als Saumtiere genutzt wurden.

Pferd

Das Pferd ist noch schneller und stärker als der Esel. Es eignet sich insbesondere als Reit- und Zugtier. Als Lasttier trug es kaum mehr als der Esel, doch richtig angeschirrt konnte es sehr viel mehr ziehen. Bei der Nutzung des Pferdes kam es im Mittelalter zu vielen Neuerungen: Verwendung von Hufeisen, Steigbügeln und gepolsterten Sätteln, Verbesserung beim Anschirren (Kummet), Entwicklung der beweglichen Vorderachse und wirksamer Bremsen bei den Wagen und der durch Lederriemen gefederte Wagenkasten für den Personentransport. Obwohl die Bedeutung des Pferds in der Landwirtschaft und beim Personenverkehr immer weiter zunahm, galt es weiterhin als luxuriöses Reittier und auch Statussymbol, denn eine Reise mit dem Pferd war teuer. Die Ausgaben für Hafer, Heu, Stall, Brückengelder usw. konnten den Kosten für den Menschen (Nahrung, Unterkunft etc.) durchaus entsprechen. Da Pferde Hafer fressen, damals ein Grundnahrungsmittel für die arme Bevölkerung, waren sie zudem ein Nahrungskonkurrent des Menschen.

Flöße, Boote

Zusätzlich zur Fortbewegung zu Land dienten auch die Fließgewässer vielfach als Transportwege. Einbäumen, Flößen, Booten und Lastkähnen genügte meist schon eine geringe Fahrtiefe. So konnten auch Flüsse genutzt werden, die heute nicht als schiffbar gelten. Flußabwärts ließ man die Gefährte nur von der Strömung vorwärts treiben oder versuchte, die Fahrt durch Rudern, Staken oder Segeln zu beschleunigen. Auf diese Weise konnten größere Entfernungen in relativ kurzer Zeit überwunden werden. Bei Niedrigwasser oder anderen Hindernissen wurden die Boote ausgeladen und über Land gezogen oder getragen. Flußaufwärts wurde je nach den Gegebenheiten gesegelt, gerudert, gestakt oder getreidelt. Pferde, Ochsen oder auch Menschen zogen das Boot an Seilen vom Ufer aus. Von den befahrbaren Flüssen profitierte in erster Linie der Handel, da die Güter schnell und günstig transportiert werden konnten. Wenn Personen oder Waren auf Flößen mitgenommen wurden und das Holz am Reiseziel verkauft wurde, war das eine besonders kostengünstige Transportmöglichkeit. Die Flößer mußten anschließend zu Fuß nach Hause zurückkehren.

Welche Entfernungen in welcher Zeit überwunden wurden

sehr variable Zeiten

Ein weiterer interessanter Aspekt ist der der Zeit, nämlich wie lange es damals dauerte, eine bestimmte Entfernung zu überwinden. Durchschnittswerte der Geschwindigkeit zu berechnen und anzugeben ist eher problematisch, da die Unterschiede in der Fortbewegungsart und bei den verschiedenen Personengruppen zu groß waren. So gab es auf der einen Seite körperbehinderte Bettler, die sich nur mühsam Meter für Meter voranschleppten, während auf der anderen Seite berittene Boten teilweise die Möglichkeit hatten, regelmäßig ihr Reitpferd zu wechseln und somit weniger Pausen machen mußten.

Reisezeit pro Fortbewegungsart

Wie bereits beschrieben, waren die meisten Menschen im Mittelalter zu Fuß unterwegs. Wenn man davon ausgeht, daß sie in der Stunde vier bis sechs Kilometer gehen konnten, waren maximal 30 bis 40 Kilometer am Tag möglich. Eine Entfernung von 100 Kilometern in einer Woche zu schaffen, konnte bereits als eine gute Leistung angesehen werden. Ein Reiter konnte an einem Tag eine Strecke von 50 bis 60 Kilometern bewältigen. Diese Werte dürfen aber nicht als andauernde Reisegeschwindigkeit betrachtet werden. Sowohl für die Menschen als auch für die Reittiere waren immer wieder längere Pausen und Ruhetage notwendig. Dazu kam, daß Krankheiten oder Naturereignisse wie Hochwasser u.a. die Reisenden am Fortkommen hindern konnten. Auch gewollte Unterbrechungen wie Besuche, Handelsgeschäfte, Verehrung von Reliquien usw. verlängerten die Reisezeit.

Als Erfahrungswerte macht Ohler folgende Angaben (Auszug aus Tabelle[4])[5]:

|

Reisender |

Stundengeschwindigkeit |

Tagesleistung in km |

|

Fußwanderer |

4 – 6 |

25 – 40 |

|

Läufer |

10 – 12 |

50 – 65 |

|

Pferd im Galopp |

20 – 25 |

– |

|

„Durchschnittsreisende“, wenig eilig, mit Gefolge und Gepäck |

30 – 45 | |

|

Rüstige normale Reiter, die es eilig haben |

50 – 60 | |

|

Berittene Kuriere mit Pferdewechsel |

50 – 80 |

Am schnellsten kam man flußabwärts auf Wasserwegen voran. Wenn die Fahrt zusätzlich zur Strömung noch durch Rudern, Staken oder Segeln beschleunigt wurde, konnten unter optimalen Bedingungen bis zu 150 Kilometer in 24 Stunden erreicht werden.

Welche Nächtigungsmöglichkeiten es gab

Privatunterkunft

Eine wichtige Rolle beim Reisen spielten auch die Übernachtungsmöglichkeiten, die unterwegs zur Verfügung standen. Neben der gelegentlichen Übernachtung im Freien, wenn es das Wetter erlaubte, spielte vor allem die private Gastfreundschaft eine große Rolle. Es galt das christliche Gebot, einen Fremden unentgeltlich bei sich aufzunehmen. Manchmal wurden den Durchreisenden als Gegenleistung für ihre Mitarbeit bei der Ernte auch ein paar Tage Unterkunft und Verpflegung gewährt.

Klöster

Daneben entwickelten sich verschiedene organisierte Formen der Gastlichkeit: das Recht der Obrigkeit auf eine standesgemäße Unterbringung und Versorgung, die Beherbergung von Pilgern und Glaubensbrüdern sowie schließlich die kommerzielle Gastung.

Einen bedeutenden Beitrag auf diesem Gebiet leisteten die Klöster, auch weil sie teilweise in siedlungsarmen Gebieten lagen. Auf erhaltenen Klosterplänen wird der Umfang des Angebots deutlich: separate Zellen für Gastmönche, ein eigenes Gebäude für die herrschaftlichen Gäste sowie eine Herberge für die Armen. Klöster an viel begangenen Pilgerwegen boten zudem Massenquartiere für die Wallfahrer an. So unterschiedlich wie die Unterbringung war, erfolgte auch die Verpflegung jeweils nach dem Rang der Gäste. Arme konnten zumindest mit einer kostenlosen Mahlzeit rechnen. Selbstverständlich bildete eine gute finanzielle Basis des Klosters die notwendige Voraussetzung für derartige Aufgaben.

kirchliche Spitäler

Neben den Klöstern gab es auch noch die kirchlichen Spitäler. Sie gehen wohl auf schottische Pilger zurück, die solche „hospitalia“ auf ihrem Weg nach Rom anlegten und die seit dem 8. Jahrhundert nachweisbar sind. Ab dem 12. Jahrhundert entwickelte sich das Spital zur Einrichtung für die verschiedensten sozialen Aufgaben, d.h. sie sorgten nicht nur für Pilger und andere Reisende, sondern auch für ortsansässige Bedürftige. Als wirtschaftliche Grundlage brauchten sie Besitz und regelmäßige gute Einkünfte. Ab der Jahrtausendwende errichteten dann Städte und Ritterorden sowie später auch Bruderschaften große Spitalanlagen.

Gasthäuser

Außerdem gab es private Gasthäuser mit unterschiedlichen Angeboten. Ein gemeinschaftlicher Schlafraum war üblich. Dort schliefen in einem Bett mindestens zwei oder oft noch mehr Personen, die im Allgemeinen unbekleidet waren. Im Spätmittelalter entstanden auch besser ausgestattete Gasthäuser, die wohlhabenden Reisenden samt ihrem Gefolge und den Reittieren größeren Komfort bieten konnten. Die kommerziellen Gasthäuser gab es vor allem in Städten, Märkten oder größeren Orten.

Verpflegung

Als Verpflegung für unterwegs waren Brot und Käse üblich. Trinkwasser mußten die Reisenden in Mitteleuropa nicht mitnehmen, da es unterwegs meist zur Verfügung stand.

Karten

Jerusalem oder Rom als Mittelpunkt

Neben den bereits erwähnten Verbesserungen durch technische Innovationen, nahmen selbstverständlich auch das Wissen und dessen Verbreitung zu. Erhaltene Karten aus dem Hochmittelalter zeigen Jerusalem als Mittelpunkt, um den die damals bekannten Kontinente Europa, Asien und Afrika angeordnet sind. Gegen Ende des Mittelalters gab es dann Karten für die Pilger nach Rom, in denen Städte, Flüsse und Gebirge eingetragen waren.

Etzlaubs Romwegkarte

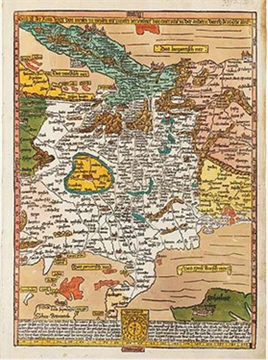

Die älteste gedruckte Wegekarte Mitteleuropas ist die Romwegkarte von Erhard Etzlaub (1462-1532). Sie stammt ungefähr aus dem Jahr 1500 und trägt den Titel: „Das ist der Rom-Weg von meylen zu meylen mit puncten verzeychnet von eyner stat zu der andern durch deutzsche lantt.“

Abbildung 4 Romwegkarte

[Quelle: Bayerischen Staatsbibliothek, München (BSB Rar. 287#Beibd.4;).]

Sie befindet sich im Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek, München.

wenig erforscht

Ohler schreibt 2009: „Ein das heutige Land Bayern umspannender Forschungsbericht zum Thema ‚Reisen‘ liegt noch nicht vor.“ Daran dürfte sich bis heute nichts Wesentliches geändert haben. Weiter heißt es: „Bei der Erforschung des mittelalterlichen Reisewesens arbeiten im Idealfall Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen und Ländern zusammen. Sie berücksichtigen Ergebnisse der Landes-, Regional-, Stadt-, Verkehrs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte und nehmen Anregungen der Klima-, Kultur-, Mentalitäts-, Militär-, Rechts-, Sozial- und Technikgeschichte auf.“ Im Rahmen der Heimatforschung kümmern sich außerdem interessierte Laien in ihrer unmittelbaren Umgebung um das Thema.

Reißbüchlin

Das in Augsburg gedruckte „Raißbüchlin“ von Jörg Gail ist das älteste deutsche Routenhandbuch und stammt aus dem Jahr 1563, also aus der Übergangszeit zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Doch das ist ein anderes Kapitel.

Die Botenrechnungen Augsburgs findet man in https://augsburger-baumeisterbuecher.de/ ↑

Ahd. „reisa“: neben Zug, Reisen auch Ritt. Ahd. „reisheri“ ist eine berittene Streitmacht. Ahd. „reisaman“ ist ein Reiter, zu Pferd Reisender. Stammt vom indo-germ. Wort für „sich erheben“. Siehe das engl. „to rise“ [Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. deGruyter.] ↑

Siehe dazu den Beitrag über das Geleitwesen ↑

Vergleiche dazu auch den Artikel „Die Bedeutung der Fußwege“ ↑

Norbert Ohler: Reisen im Mittelalter, München 2. Auflage 1991 ↑